- Pero… ¿En cenizas o en cuerpo?

Lo dijo así, sin sutileza ni matiz que retrasara lo que desde que el hombre es hombre deciden los vivos, pero esa mañana decidía el muerto.

- ¿No le parece una decisión lo demasiado trascendental como para tomarla así, con usted, y en esta sucursal bancaria?

La mujer que me preguntaba si querría ser repatriada, ya muerta, en una cajita con restos incinerados o en ataúd de madera y cuerpo presente, tenía el pelo rubio teñido y uñas postizas pintadas con florecitas. Una chica como para hablar del clima, no sobre la vida y la muerte.

Lo del banco también es importante. Pocas veces los vivos –no, al menos, a los treinta– pensamos en el propio entierro, y menos en la oficina bancaria de una ciudad que no es la nuestra.

Que la ciudad no sea la mía tampoco es un detalle menor, ni Colombia, ni que los seguros de repatriación haya que comprarlos deprisa. Sólo por una abstrusa circunstancia vital te ves obligado a hacer algo así. Y si lo haces, casi se podría apostar que quien te obliga es la policía.

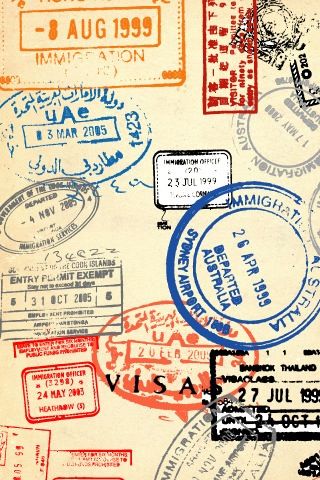

Visas, burocracias, fronteras: las palabras que en nuestro tiempo sirven para cobrar dinerales por sellos y seguros, no sea que un estado pobre –o rico, para el caso tampoco importa–, tenga que hacerse cargo de tus carnes en descomposición si tienes a bien morirte en su territorio. Si cobran por dejarte pasar, ¿por qué no habrían de hacerlo por salir, aunque estés muerto? Un inmigrante menos, piensan algunos. “Aquí no cabemos todos”, oímos decir a los políticos del primer mundo. Y mejor si la tumba no queda en su casa.

Por eso lo de la Policía también es decisivo en esta historia: es uno de ellos quien esa mañana determinará si esa ciudad es o no la mía, si puedo o no vivir ahí, si mis papeles para obtener la residencia son suficientes –saldos bancarios a favor, ingresos periódicos, inclusive una herencia–. Pero no. Dice que no. Mirada indiferente, como de oficinista a las 6 de la tarde. Y él, que para eso es policía, se permite alguna mueca de más.

- Necesita un seguro de repatriación en caso de muerte. Ya sabe, si fallece aquí, entenderá que el Estado no se encargue de los gastos de envío.

Su lenguaje es de burócrata, pero su mirada ya no es de oficinista sino de dependienta antes de salir a almorzar. Levanta las dos cejas. Y yo con ellas. Me voy pensando en eso de los gastos de envío.

Es una mañana de invierno, miércoles de ceniza. He atravesado la ciudad y no tengo intención de irme sin haber entregado mi expediente. Ese es el país que yo he elegido y no permitiré que otra vez (lo de otra vez es otra historia) un funcionario decida de dónde soy ni a dónde tengo que ir.

Es así como llego a la sucursal del banco donde la rubia de las uñas de florecitas me pregunta si en cenizas o en cuerpo. Y lo dice como quien pide la hora o habla de la lluvia con un taxista. Además, me aclara que de esa decisión depende el valor del seguro. Claro, no es lo mismo cajita de plástico llena de polvo que cuerpo en ataúd. Agradecí que no me preguntara qué tipo de madera.

- Cenizas, que será más barato, le contesto, aunque eso no le gustaría nada a mi mamá. Esto último lo digo bajito, no sea que ahora tenga que explicarle dónde nací, dónde están mis afectos, dónde reposan mis muertos y si creo o no en la patria. No tengo tiempo. Son las 12:49 y el funcionario cierra a la 1:00. Me ha dado diez días de plazo, pero yo no pienso demorarme ni 20 minutos.

Lo que si tengo que explicarle es el destino de la repatriación. Porque no es igual Bogotá, el lugar más lejano de la tierra según escribió Dostoievski, o Medellín, para algunos, el centro mismo del universo. Firmo.

Y papel en mano, una menos cinco minutos de la tarde, corro de vuelta a donde el policía. ¿Y si yo quisiera que me enterraran ahí? Me parece que eso nadie lo ha sopesado. Ni yo, que lo pienso sólo ahora que veo que el tipo se ha ido. Jamás se me hubiera ocurrido en la sucursal.

Entonces me acuerdo de mi madre, de que lo de las cenizas no le haría ninguna gracia. Y vuelvo al banco a cambiar las cláusulas del seguro. Sé que si llego a morir en un país lejos del mío, a ella le gustaría tenerme de vuelta. Verme por última vez. Enterrarme con mi padre. Y sí. Que sean los vivos los que decidan qué ha de pasar con los muertos. Solo muertos, las fronteras ya no importan.

Publicado en el periódico El Mundo. Septiembre 10 de 2015.