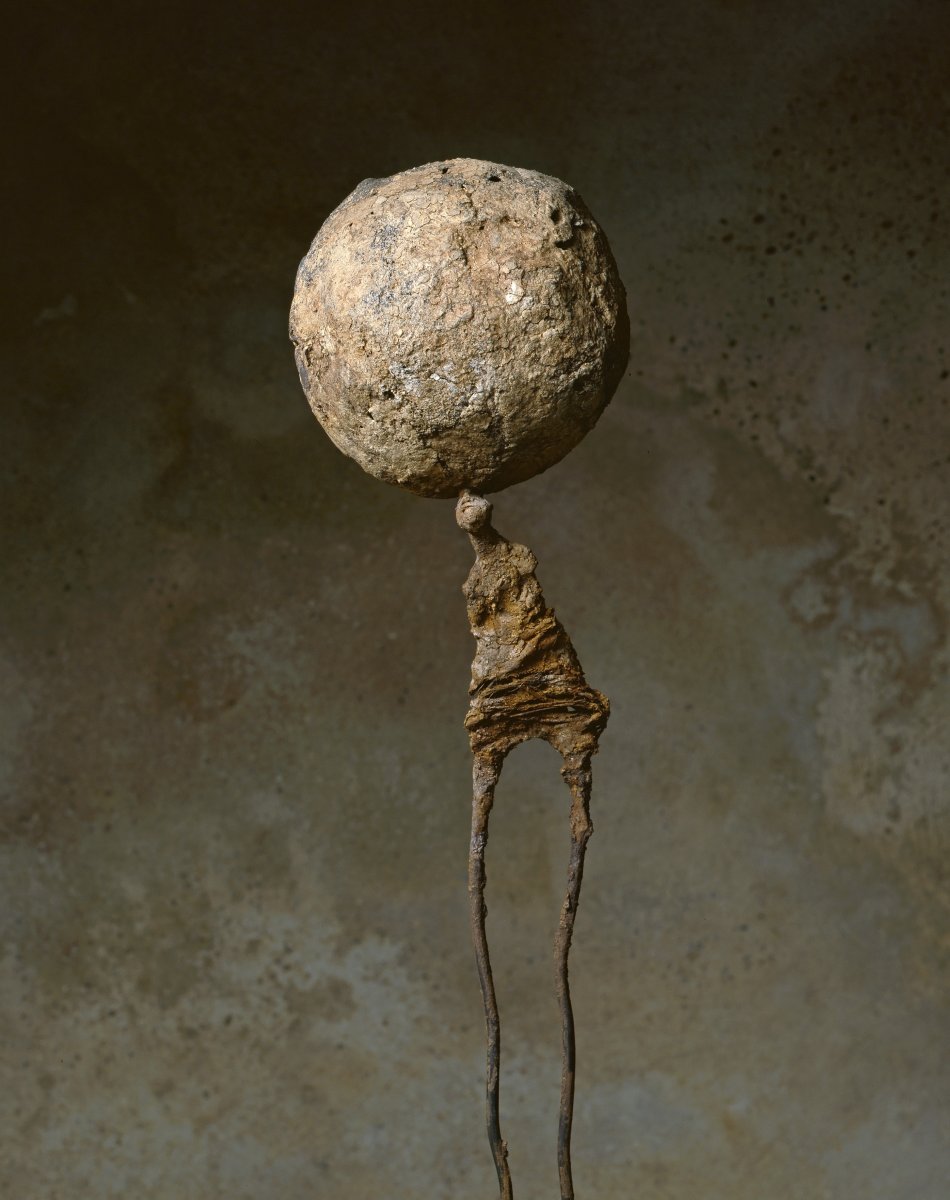

Escultura: Marc Pérez

Cuenta un cuento de Borges que hubo un rey en Babilonia que construyó un laberinto tan complejo y sutil que todos los que entraban se perdían. Un día, el rey de los árabes llegó de visita a su corte y el anfitrión, para burlarse de él –le parecía un hombre simple– lo invitó a entrar en su laberinto. El árabe vagó todo el día confundido entre puertas falsas y caminos hasta que consiguió encontrar la salida. Salió sin proferir ninguna queja y regresó a su reino. Tiempo después, el rey de los árabes quiso mostrarle al babilonio su laberinto, pero antes arrasó sus dominios, lo tomó prisionero y lo amarró encima de un camello. Entonces le dijo: “en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora yo te muestro el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso”. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto. Murió de sed y de hambre.

Se me ocurre que el tiempo puede ser cualquiera de esos dos laberintos: uno con puertas y paredes que equivalen a las horas, días, calendarios y rutinas, y el otro, un océano infinito de tiempo, sin muros de ningún tipo que acoten su paso.

Pienso en esto mientras veo cómo pasamos los últimos días de diciembre y los primeros de enero haciendo listas, proyecciones y compromisos para el nuevo año. Por escrito, o a modo de nota mental, ponemos esos kilos de más que siempre hay que adelgazar después de fiestas y vacaciones –o los que tenemos pendientes desde hace tiempo–, al lado del desafío de empezar, ahora sí, a hacer ejercicio, dejar de beber, de fumar y mejorar los hábitos alimenticios. Un escritor se promete más páginas escritas al día y, un lector, más libros. Un padre, más tiempo de calidad con sus hijos. Imagino a esos que tienen como prioridad el dinero hacer las cuentas de cuánto más ricos deben ser para cuando acabe el año y sé que la lista de propósitos de la mayoría coincide en eso de aprender otro idioma, viajar más, ahorrar, pagar las deudas, independizarse o conseguir un trabajo que nos haga más felices.

Gusta mucho esa frase que se le atribuye a Lennon de “la vida es lo que pasa mientras estamos ocupados haciendo planes”, porque suele ser cierta. Pero esos planes son, creo, los muros, puertas y escaleras que, en últimas, hacen sorteable el laberinto. Marcar prioridades en el calendario, atenernos a ciertas rutinas y establecer las metas del año, de cada mes y cada día –aun cuando sabemos que vamos a fracasar en muchos de esos propósitos–, es lo que convierte en camino posible y fecundo ese desierto que es el tiempo cuando no tiene cortapisas ni horarios –desierto porque es estéril, porque es bello y tentador pero puede desorientar o destruir a quien lo habita, porque tiende a hacernos ver espejismos–.

Por eso, como Sísifo, es bueno empujar todos los días la roca hasta la cima de la montaña, aunque la piedra, una vez arriba, vuelva a rodar cuesta abajo. La roca son nuestros planes. Y como escribió Albert Camus, todo el gozo silencioso se encuentra en eso. Ese es nuestro destino, el que nos pertenece. Esas rocas, esos proyectos, son lo único que poseemos. “La lucha para alcanzar las cimas basta para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginar a Sísifo feliz”. Sin ellos, la vida carece de sentido. El tiempo se vuelve desierto y, como la arena, se nos va entre las manos.

*Publicado en el periódico El Mundo. Enero 14 de 2016.